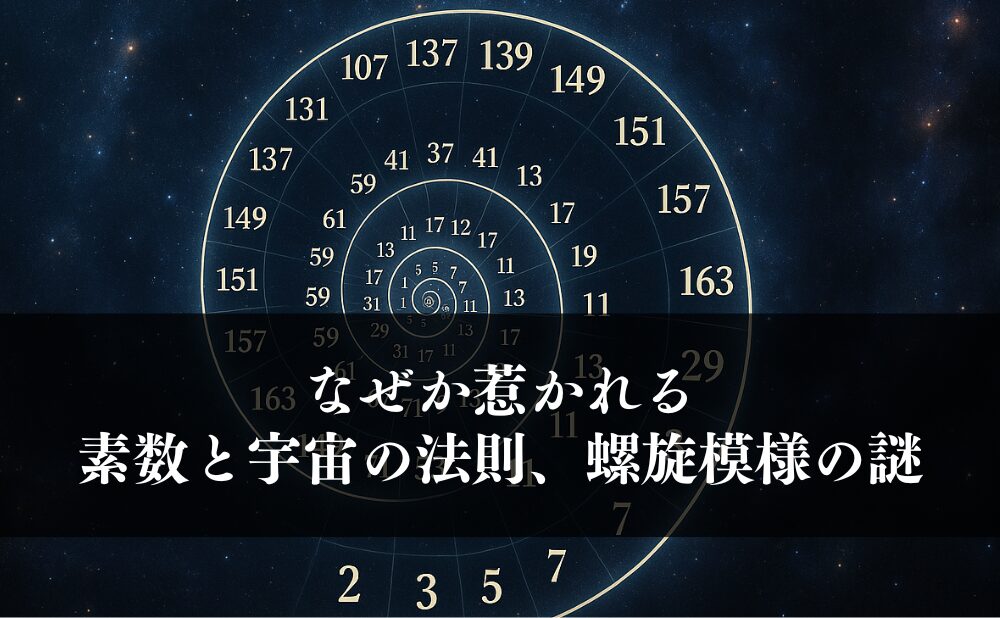

なぜか惹かれる「素数と宇宙の法則、螺旋模様」が繋がる謎

素数、宇宙の法則、そして螺旋模様。これらは一見すると全く別々のものに見えますが、実は自然界や数学の世界を通して、驚くほど深く、そして不思議な繋がりを持っている可能性があります。

それは世界の隠された設計図の一部、あるいは、宇宙が私たちに語りかける深遠なメッセージの一部なのかもしれません。

「素数って、学校で習った数字のことでしょ?」「宇宙の法則なんて、壮大すぎて自分には関係ないかも…」「螺旋模様はきれいだけど、それがスピリチュアルとどう繋がるの?」と感じるかもしれませんね。

科学的な話と、宇宙の神秘。この二つがどう結びつくのか、最初は戸惑うかもしれません。これらのキーワードに、なぜか心が強く惹かれるという経験はありませんか?

それはきっと、私たちが理性だけでなく、感性でも、この世界に潜む普遍的なパターンや、言葉を超えた宇宙の秩序、そしてまだ解き明かされていない神秘を感じ取っているからではないでしょうか。

この記事では、そんなあなたの知的好奇心と、宇宙の神秘への探求心にお応えするために、「素数」「宇宙の法則」「螺旋模様」というキーワードを、一つひとつ丁寧に、そして深く掘り下げていきます。

それぞれの基本的な意味から、科学的な研究でわかってきた事実、そしてそれらがどのように関連し、宇宙の壮大な調和を示唆している可能性があるのかを、解説します。

「素数、宇宙の法則、螺旋模様」宇宙の叡智に触れる、世界の隠された設計図

素数とは何か? シンプルさの奥に潜む、宇宙の根源的な謎

素数とは、1とその数自身でしか割り切れない、数の世界の最も基本的な構成要素です。その定義は驚くほどシンプルですが、その性質は非常に奥深く、まるで宇宙の根源的な性質を秘めているかのように、数学者だけでなく、多くの人々を魅了し続けています。

例えば、6の約数は1, 2, 3, 6。では、7の約数は? 1と7だけです。このように、約数が二つしかない整数(1を除く)が素数です (2, 3, 5, 7, 11, 13, …)。

素数の例

| 数 | 約数 | 素数か? |

| 2 | 1, 2 | ○ |

| 3 | 1, 3 | ○ |

| 4 | 1, 2, 4 | × |

| 5 | 1, 5 | ○ |

| 6 | 1, 2, 3, 6 | × |

| 7 | 1, 7 | ○ |

| 11 | 1, 11 | ○ |

| 13 | 1, 13 | ○ |

| 17 | 1, 17 | ○ |

| 19 | 1, 19 | ○ |

この素数が無限に存在することは、約2300年前の古代ギリシャで証明されています。数の世界が無限に広がっているように、それを構成する基礎(素数)もまた無限にある、というのは、何か宇宙の無限性とも共鳴するような気がしませんか?

素数は、すべての整数を作り出す「原子」のような存在(算術の基本定理)。その現れ方は驚くほど不規則で、予測がつきません。

このシンプルさと予測不可能性の同居は、宇宙の基本的な法則(シンプルさ)とその中で起こる無限の多様性(予測不可能性)を象徴しているかのようです。

この素数の分布に関する深い謎が「リーマン予想」です。160年以上も未解決のこの問題は、素数の並びの奥に隠された驚くべき調和や秩序が存在することを示唆しています。

もし解明されれば、それは単なる数学上の進歩ではなく、宇宙の最も基本的なレベルでの秩序に関する理解を、飛躍的に深める鍵となるかもしれません。数学という人間の論理が、宇宙の根源的な構造にどこまで迫れるのか、壮大な挑戦と言えるでしょう。

この素数の予測困難な性質は、現代のインターネット社会の安全を守る暗号技術(RSA暗号など)にも利用されています。数の世界の深遠な性質が、私たちの実生活を支えている。これもまた、目に見えない法則が現実世界に影響を与えている一つの証左と言えるかもしれません。

素数のこの「単純なルールから生まれる、予測不能な複雑さ」って、本当に不思議ですよね。まるで、シンプルな法則で動いているはずの宇宙が、生命や意識といった、計り知れないほど豊かで複雑な現象を生み出すのに似ている気がします。

この予測不可能性は、ある意味で、計算や論理だけでは捉えきれない、宇宙の創造性や自由さ、あるいは遊び心のようなものを示唆しているようにも感じられて、個人的にはとても魅力を感じます。

宇宙の法則とは? 自然界に響き渡る調和のパターン

次に「宇宙の法則」です。これは、物理的なルールだけでなく、自然界の至る所に現れる美しいパターンや秩序、そしてそれらを貫くかもしれない根源的な原理を指す言葉として捉えてみましょう。

宇宙は、単なる物質の集まりではなく、精緻な法則と調和によって成り立っている、と考えることができます。

重力が星々を巡らせ、電磁気力が物質を結びつける。これらは物理法則ですが、自然はもっと繊細なパターンも私たちに見せてくれます。

雪の結晶の完璧な六角形、海岸線の複雑なフラクタル構造、そして、植物の葉の付き方や貝殻の形、ひまわりの種の配列に見られるフィボナッチ数列や黄金比。これらは、数学という抽象的な言語で記述できる、自然界の隠れた設計原理の現れなのかもしれません。

フィボナッチ数列 (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…) は、「前の二つを足す」という単純な規則から生まれますが、その数列が描くパターンは、驚くほど多くの生命現象と結びついています。この数列の隣り合う数の比が近づいていく黄金比 (約1.618) は、古来より人間が「美」を感じる比率とされてきました。

なぜ、このような数学的なパターンが、生命の形や成長とこれほどまでに深く関わっているのでしょうか?

単なる偶然でしょうか? それとも、生命が最も効率よく、そして美しく成長するための、宇宙に内在する普遍的な法則、あるいは「好み」のようなものが存在するのでしょうか? まるで、宇宙全体を貫く、ある種の美的感覚や調和の原理が存在するかのように思えてきます。

「宇宙の法則」と言うと、何か人間が発見した客観的なルールのこと、と捉えがちですが、これらの美しいパターンを見ていると、もっと深いレベルで、宇宙と生命が対話し、共鳴しあっているような感覚を覚えます。

「法則」というより、「宇宙の歌」とか「自然の旋律」と呼びたくなるような…。私たちが「美しい」と感じるものの中に、宇宙の根源的な秩序が隠されているのかもしれない、なんて考えると、ロマンがありますよね

螺旋模様はなぜ心を打つ? 生命と宇宙を繋ぐ普遍的な形

三つ目のキーワード「螺旋模様」。これは、単なる幾何学的な形ではなく、生命の躍動や宇宙の広がりを象徴する、深く神秘的なパターンと言えるでしょう。私たちは、その形に無意識のうちに惹かれ、そこに自然の叡智や宇宙的なエネルギーの流れを感じ取るのかもしれません。

螺旋は、驚くほど普遍的な形です。ミクロの世界では、生命の設計図であるDNAが二重らせん構造をしています。

植物の世界では、ひまわりの種や松ぼっくり、パイナップルの鱗が美しい螺旋を描き、葉が黄金角という特別な角度で螺旋状に生えてくることで、太陽の光を最大限に受け取ります。

動物の世界では、オウムガイや巻貝が対数螺旋という美しいカーブを描きながら成長し、その形は自己相似性(どこをとっても同じ形)という、これまた神秘的な性質を持っています。マクロの世界に目を向ければ、台風の渦や海流、さらには巨大な渦巻銀河までもが、壮大な螺旋を描いています。

生命の設計図から宇宙の構造まで、同じパターンが繰り返し現れるこの事実は、私たちと宇宙、ミクロとマクロが、根源的な部分で繋がっていることの証のようにも感じられます。

螺旋は、成長、進化、エネルギーの流れ、そして時間や空間の広がりといった、ダイナミックなプロセスを象徴しているかのようです。

植物に見られる螺旋の多くがフィボナッチ数列と関連していることは、単なる効率性だけでは説明しきれない、自然界の数学的な美しさ、あるいは隠された秩序を感じさせます。

なぜ、生命はこれほどまでに数学的なパターンを好むのでしょうか? そこには、私たちがまだ理解していない、生命と宇宙を支配する、より深い法則が働いているのかもしれません。

螺旋模様を見ていると、吸い込まれそうな、あるいは湧き上がってくるような、不思議なエネルギーを感じませんか? それは、生命が持つ根源的な力や、宇宙の創造的なエネルギーと共鳴しているからなのかもしれません。

古代の人々が螺旋模様を神聖なシンボルとして用いたのも、その形に宇宙的な真理や生命の神秘を感じ取っていたからではないでしょうか。個人的には、螺旋は、静止した形ではなく、常に動き、変化し、広がっていく「プロセス」そのものを表しているように思えて、深い感動を覚えます。

点と点を繋ぐ:素数、螺旋、宇宙の法則の神秘的な交差点

では、素数、螺旋模様、そして宇宙の法則は、どのように繋がっているのでしょうか?

科学的な視点では、主にフィボナッチ数列や黄金比といった数学的パターンを介して間接的に関連し、それらが自然界(宇宙)の法則の一部として観察されるパターンとして現れている、と考えることができます。

その繋がりは、単なる論理や数式を超えた、より深い次元での共鳴を示唆しているようにも思えます。

フィボナッチ数列が黄金比と結びつき、自然界の螺旋模様(植物の成長など)を生み出す。そのフィボナッチ数列の中には素数(フィボナッチ素数)が現れることがある。

この連鎖は、数の世界の根源的な要素(素数)が、生命の形(螺旋)や美の基準(黄金比)と、不思議な糸で結ばれていることを示唆しています。

周期ゼミが13年、17年という素数周期で発生する事実は、素数という抽象的な概念が、具体的な生命の生存戦略、つまり「生きる」という営みそのものに深く関わっていることを示す驚くべき例です。

まるで、生命が素数の持つ特別な性質(他の数で割り切れない安定性)を本能的に理解し、利用しているかのようです。これは、自然界の背後にある数理的な秩序を強く感じさせます。

また、ウラムの螺旋のように、整数を渦巻き状に並べると素数が特定のライン上に現れる現象は、素数の分布の中に、まだ解明されていない隠れたパターンや構造が存在することを示唆しています。

なぜこのような秩序が現れるのか? その理由は謎に包まれていますが、数の世界自体が、ある種の幾何学的な秩序や対称性を秘めている可能性を感じさせます。

これらの繋がりは、まだ科学的に完全には解明されていません。直接的な因果関係が証明されていない部分も多くあります。

だからこそ、私たちの想像力を掻き立て、宇宙の背後にあるかもしれない、より大きな『何か』、すなわち隠された秩序、統一された原理、あるいは宇宙の意識のようなものについて、思いを巡らせるきっかけを与えてくれます。

これらの点と点が繋がっていく様子は、まるで壮大な曼荼羅(マンダラ)を見ているような気分になります。

数、形、生命、宇宙… それらが互いに関係しあい、響き合って、一つの美しい調和を奏でている。科学は「どのように」繋がっているかを解き明かそうとしますが、その繋がり自体が持つ「意味」や「神秘性」に心を寄せることも、また人間にとって自然なことだと思うのです。

宇宙は、論理だけでなく、詩や音楽のようなものでも語りかけてくるのかもしれませんね。

Q&A

ここまでの話で、さらに深めたい疑問が出てきたかもしれません。Q&A形式で、科学的な視点と、そこから感じられるスピリチュアルな示唆について考えてみましょう。

-

素数と黄金比は、もっと直接的に、深いレベルで繋がっているのではないですか?

-

現時点の数学では、素数と黄金比を直接結びつける明確な公式は見つかっていません。しかし、フィボナッチ数列を介して間接的に繋がっている事実は、数の世界における異なる要素(根源的な素数と、美や成長に関わる黄金比)が、無関係ではないことを示唆しています。

もしかしたら、私たちがまだ知らない、より高次元の数学的構造において、これらはより直接的に結びついているのかもしれません。宇宙の基本的な設計原理の中に、素数と黄金比が共に組み込まれていると考えることも、想像力を掻き立てられますね。

-

「宇宙の法則」は客観的なものかもしれませんが、そこに「意図」や「意識」のようなものを感じるのは、人間の勝手な思い込みでしょうか?

-

科学は、観測可能な現象から客観的な法則を導き出そうとします。そこに「意図」を直接証明することはできません。しかし、自然界に見られる驚くほどの秩序性、合理性、そして美しさは、単なる偶然や物理的な必然性だけでは説明しきれないと感じる人も多いでしょう。

法則そのものが持つ精緻さや、生命を生み出す宇宙の創造性に、ある種の「叡智」や「目的」のようなものを感じ取ることは、人間の感性として自然なことかもしれません。科学的な探求と、宇宙への畏敬の念は、必ずしも矛盾するものではないと考えます。

-

なぜ自然は、フィボナッチ数列や螺旋といった特定のパターンをこれほど好むのでしょうか? もっと多様な形があっても良いのでは?

-

科学的には、これらのパターンが物理的・生物学的な効率性や安定性をもたらす「最適解」に近いからだと説明されます。しかし、なぜ「効率的」なものが同時に「美しい」と感じられるのか、という問いも残ります。

もしかしたら、宇宙の根底には、効率性(機能)と美しさが分かちがたく結びついた、普遍的な原理が存在するのかもしれません。生命は、その宇宙の原理に最も調和した形を選び取っている、と考えることもできます。螺旋やフィボナッチ数列は、宇宙の創造的なエネルギーが、物質世界に形として現れる際の、基本的な表現方法の一つなのかもしれません。

-

素数の予測できない不規則性には、どんなスピリチュアルな意味が隠されていると考えられますか?

-

科学的な答えはまだありませんが、この問い自体が、私たち人間が、数という抽象的な世界の奥に、宇宙や生命の根源的な謎への手がかりを探し求めていることの表れなのかもしれません。素数の不規則性は、宇宙が完全に予測可能で決定論的なシステムではないこと、つまり、自由や創造性、あるいは「遊び」の要素を持っていることを示唆しているのかもしれません。

また、それは人間の論理や計算能力を超えた、宇宙の深遠さや神秘性を私たちに垣間見せている、と考えることもできるでしょう。素数の謎は、私たちに未知なるものへの謙虚さを教えてくれると同時に、宇宙の無限の可能性を感じさせてくれます。

これらの問いに対する明確な「答え」は、すぐには見つからないかもしれません。問い続けること自体に意味があるように思います。

科学的な知識を深めながらも、そこから広がる宇宙の神秘や、生命の不思議、そして私たち自身の内なる感覚に耳を傾ける。その両方のアプローチを通じて、私たちは世界をより深く、そして豊かに理解していくことができるのではないでしょうか。

まとめ:素数と宇宙の法則と螺旋模様

素数、宇宙の法則、螺旋模様。これらのキーワードを巡る旅を通して、私たちは科学的な事実の先に広がる、宇宙の神秘的な側面に触れることができたのではないでしょうか。

核心を改めて述べると、素数、宇宙の法則(フィボナッチ、黄金比など)、そして螺旋模様は、科学的に見ても興味深い関連性を持つと同時に、その繋がりやパターンの中に、宇宙の隠された秩序、調和、そして生命の叡智を感じさせる、スピリチュアルな示唆に満ちている、ということです。

- 素数は、数の根源でありながら予測不能な性質を持ち、宇宙の単純さと複雑さ、秩序と自由を象徴しているかのようです。

- 宇宙の法則として現れるフィボナッチ数列や黄金比は、自然界の美と機能の背後にある、普遍的な調和の原理の存在を感じさせます。

- 螺旋模様は、DNAから銀河まで、生命と宇宙を貫くエネルギーの流れや成長のパターンを視覚的に示し、ミクロとマクロの根源的な繋がりを暗示しています。

これらの要素は、数学的な関連性を持つだけでなく、私たち人間の感性や直感に深く響き、宇宙や生命に対する畏敬の念を呼び起こします。 科学的な探求は、世界の仕組みを解き明かすと同時に、私たちがまだ知らない、より広大で神秘的な領域があることも教えてくれます。

周期ゼミの素数周期、ウラムの螺旋の謎、リーマン予想の深遠さ…。これらは、宇宙がまだ多くの秘密を隠していること、そしてその秘密が、数学という普遍的な言語を通して、私たちに語りかけられている可能性を示唆しています。

科学的な知識と、スピリチュアルな感受性は、対立するものではなく、むしろ互いを豊かにしあうものだと私は感じています。

素数の謎に数学者が挑むように、私たちもまた、自然界のパターンや宇宙の法則の中に、自分なりの意味や、宇宙との繋がりを見出すことができるのではないでしょうか。

松ぼっくり一つ、夜空の星一つにも、宇宙の壮大な物語が隠されている。そう思うと、日常の世界が、より一層神秘的に、そして愛おしく輝き出す気がしませんか? ぜひ、あなたの五感と心を開いて、身の回りの世界に耳を澄ませてみてください。宇宙はきっと、あなたにも語りかけているはずです。

覚えておきたいポイント

- 素数は1とその数自身でしか割れない「数の原子」

- 素数の出現は不規則だが、暗号技術や生命(周期ゼミ)にも関わる

- フィボナッチ数列と黄金比は、自然界の成長パターンや美しさの鍵

- 螺旋模様は、生命(DNA)から宇宙(銀河)まで見られる普遍的な形

- 植物の多く(ひまわり、松ぼっくり等)にフィボナッチ数に基づく螺旋が見られる

- 素数・法則・螺旋は、フィボナッチ数列などを介して間接的に繋がる

- ウラムの螺旋は、素数の分布に隠された秩序を示唆する謎

- 自然界のパターンは、効率性や合理性、そして美しさを兼ね備える

- 科学的な視点とスピリチュアルな感性は、宇宙の理解を深める上で両立しうる

- 世界は、まだ解き明かされていない神秘と驚きに満ちている